长城作为中国独特的文化遗产和精神标识,历来激发无数人的创作灵感。其中,隋炀帝杨广的《饮马长城窟行》尤为特殊——这是中国历史上罕见的由帝王亲自创作的长城诗篇。

“肃肃秋风起,悠悠行万里。

万里何所行,横漠筑长城。”

开篇四句以恢弘笔触勾勒出长城横绝朔漠的壮阔气势,直抒其“树兹万世策,安此亿兆生”安边理民的政治理想。

然而唐初魏徵等编修的《隋书》却对隋炀帝不计人力和财力的长城修筑作出了负面评价,认为其把所有负担都摊派给百姓,最终导致“天下死于役而家伤于财”。

这位被后世贴上“暴君”标签的帝王,在位十四年间数次下令修筑长城及相关军事设施。如此执着的背后,究竟是穷兵黩武的刚愎自用,还是深谋远虑的国防布局?让我们回归历史语境,探寻历史评价与帝王诗篇之间巨大落差背后的真相。

▲阎立本《历代帝王图》中的隋炀帝。(图片来源:书格网)

(一)为何要修长城?

604年七月,隋文帝去世,35岁的杨广登基。当时的隋朝表面看似强盛,但北部边境突厥随时南下侵扰的隐忧,始终萦绕在这位新君王的心头。

作为隋代北方最为强大的游牧政权,突厥与中原王朝的恩怨由来已久。隋文帝时期,虽通过“远交近攻”之策促使突厥分裂为东西两部,暂时缓解边患,但至隋炀帝即位时,东突厥在启民可汗的治理下日渐强盛,威胁着中原北部边境安全。此外,北方的高句丽又态度暧昧,始终没有完全臣服于隋王朝。

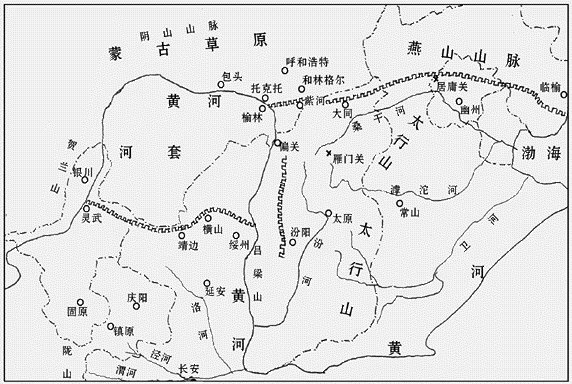

▲612年,隋朝的北部局势。(图片来源:谭其骧《中国历史地图集》)

在冷兵器时代,游牧民族的骑兵机动性极强,而长城的关隘能迟滞敌军,烽火台可速递军情,堑壕能阻断骑兵驰骋。对于雄心勃勃想要成就丰功伟绩的隋炀帝而言,长城不仅是一道物理防线,更是巩固北部边疆、震慑周边部族的大型工事。

从大业元年(605年)开凿横跨黄河中下游的长堑,到大业三年(607年)在榆林修筑长城,再到大业四年(608年)及大业七年(611年)长城或类似军事设施的续建,隋炀帝构想的是一套“堑壕-关防-长城”的立体防御体系。

▲隋代长城示意图。(图片来源:长城小站)

这一体系既能有效阻挡突厥骑兵的袭扰,又能切断地方势力与边疆部族的勾结,还能通过这一浩大工程向天下展示新君的风采并巩固权威。

(二)长城修筑的现实

隋炀帝修长城的过程,始终伴随着巨大的民力消耗与现实困境。

古代修筑长城仰赖人工夯土垒石,从搬运材料到施工建设,每一步都异常艰辛,耗费巨大,尤其在北方边疆苦寒之地,工程施工的难度更大。

大业三年(607年)七月,隋炀帝北巡至榆林郡县(今内蒙古准格尔旗东北十二连城),不顾众人反对,征调一百多万役夫修筑长城。此段长城西起今内蒙古托克托县黄河以南,东至今内蒙古和林格尔县与山西交界处的浑河上游,实际长度约100余公里。

《隋书》记载,这一浩大工程仅用十天就完工,但累死、病死的民夫超过一半(“一旬而罢,死者十五六”)。这种短时间高强度强制征发,让百姓苦不堪言。

▲山西省境内隋代长城遗迹。(图片来源:李庚《长城》,大象出版社,2004年,第111页)

同一时期,隋炀帝还推进多项重大工程:营建东都洛阳、开凿大运河,尤其是大业四年(608年)永济渠的修建,几乎与长城工程同期展开,并着手筹备远征高句丽的军事行动。

每一项工程或战役都需征调数十万乃至上百万民力。朝廷连年征发,仅留老弱耕种,百姓亡于徭役、兵役者超半数,致使各地民生凋敝。

《资治通鉴》载“丁男不供,始役妇人”——当适龄男丁已被征调殆尽,官府甚至开始役使妇女,农业生产体系因此受到严重影响。

《隋书》记载,大业四年,“燕、代缘边诸郡旱”,北方遭遇旱灾,农作物大幅度减产。百姓生活本就困苦,而国家多项并举的大型工程征发劳役更是雪上加霜。尽管同年九月,隋炀帝下诏“免长城役者一年租赋”,试图体恤民力,但此举对当地百姓来说,只是杯水车薪。

▲位于扬州邗江区的隋炀帝墓出土文物。(图片来源:澎湃网)

至大业十三年(617年),天下早已动荡不安。当隋炀帝派官员巡视长城时,发觉已经“四面路绝”,“百姓饥馑,相聚为盗”。

长城不仅未能挡住突厥的劫掠,反而成为流民藏身之所,这正是过度役使民力导致的恶果。

▲陕西神木市内的隋长城烽火台遗迹。(图片来源:榆林文旅微信公众号)

(三)理想与现实之鉴

在隋炀帝心中,修筑长城远不止防御游牧民族南下侵扰的军事目的,更承载着他效仿秦皇汉武构建天下体系的政治抱负。

大业三年(607年)七月,隋炀帝北巡至榆林郡,在此会见东突厥启民可汗。为彰显国力,他命宇文恺建造了可容纳数百人的移动宫殿“观风行殿”,其恢弘气势令突厥等游牧民族“莫不惊骇”。与此同时,隋炀帝征发百万民夫修筑长城,进一步宣示实力。

▲隋代“观风行殿”复原图。(图片来源:央视网)

在接见宴会上,启民可汗“奉觞上寿,跪伏深恭”,更主动奏请改穿中原服饰,“一同华夏”。隋炀帝对此非常得意,他在《饮马长城窟行》中以“秋昏塞外云,雾暗关山月。借问长城侯,单于入朝谒”的诗句,自比汉宣帝,将启民可汗比为归附的呼韩邪单于,以重现汉代“单于入朝谒”的历史盛景。

面对高句丽的摇摆,隋炀帝也借长城工程向其施压,警告在场的高句丽使者说:“回去告诉你们国王,早点来朝见。否则,我就和启民可汗一起去巡视你们那里了!”

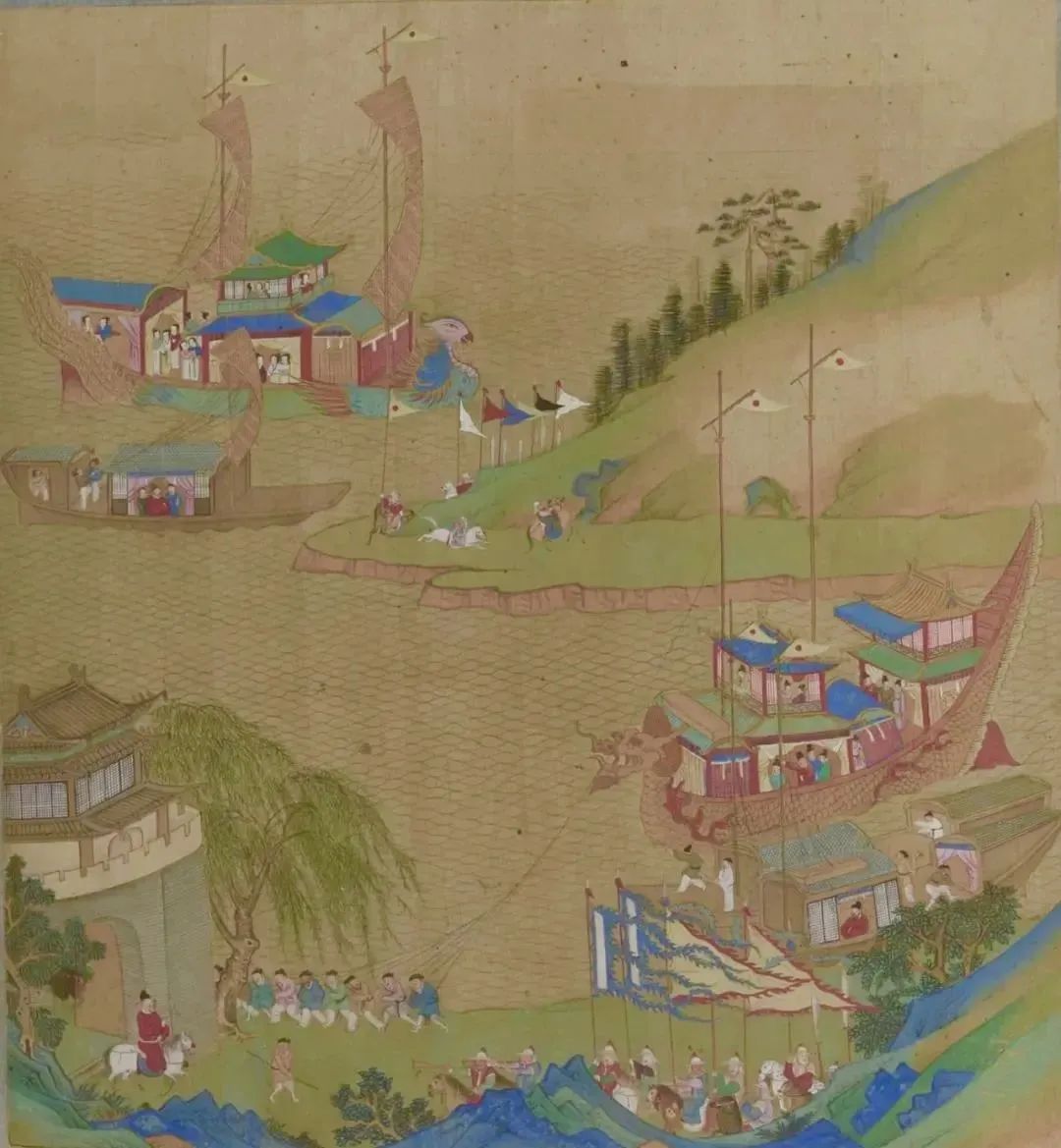

▲大业五年(609年),隋炀帝西巡至焉支山(今甘肃山丹),接见高昌、伊吾等西域二十七国使臣。敦煌莫高窟第45窟中的壁画,生动描绘了这一盛况。(资料图)

隋炀帝即位之初,正值隋朝国力鼎盛之际。他“慨然慕秦皇、汉武之世”,立志开创超越前代的宏图伟业。《隋书》载其“志存远略,车辙马迹,将遍天下”,展现出强烈的个人抱负。无论是秦始皇修筑长城以御匈奴,还是汉武帝出击匈奴开拓西域,都成为隋炀帝效仿的典范。

然而在具体的实施过程中,隋炀帝严重忽视了民力承受的极限,加之自身奢靡无度,在统治期间“纲纪弛紊,四维不张”,最终导致民生凋敝。这种好大喜功与漠视民生,实为隋朝由盛转衰、二世而亡的关键所在。

▲明代《帝鉴图说》插画“游幸江都”,描绘大业元年隋炀帝第一次乘龙舟巡幸江都(扬州)时的情景。(图片来源:澎湃网)

历经沧桑的隋长城遗迹,如今依然矗立在北方苍茫大地上。它们虽规模不及秦汉长城且存世较短,却在历史上留下了不可忽视的印记:其防御工事的布局和选址经验,为后世长城建设(尤其是明长城)提供了参考;而劳民伤财导致国力衰弱的教训,更成为唐太宗“为君之道,必须先存百姓”的治国理念的重要镜鉴。

隋长城虽多数已湮灭,但其作为连贯性边疆防御的尝试,客观上为后世农耕与游牧文明的融合,以及中华民族长城文化认同提供了历史铺垫。

今天我们重新审视隋炀帝大业年间的长城工程,既不必简单将其归为暴政的产物,也不宜过度美化其历史作用。它更像一面历史明镜,映照出古代王朝在国防建设与民生福祉之间寻求平衡的永恒治理命题。

(作者简介:何静苗,内蒙古大学历史与旅游文化学院讲师)

- 大

- 中

- 小