近年来,在西方话语体系中,存在着一种将中国汉、唐、清等中央王朝对新疆地区的有效管辖与治理,简单粗暴地等同于“殖民统治”的错误论调。

这种观点刻意模糊甚至无视中国历史发展的内在逻辑,把西方近代殖民扩张的模式直接套用于中国古代边疆治理的丰富实践中。其影响恶劣,不仅歪曲了新疆自古以来就是中国不可分割一部分的历史事实,更在学理上混淆视听,为境内外别有用心者攻击中国的民族政策、否定中国统一多民族国家的历史根基提供了所谓“依据”。

厘清这一重大是非,还原历史真相,不仅关乎学术研究的严谨性,更关系到维护国家统一、民族团结。

▲鸟瞰新疆吐鲁番交河故城(图片来源:道中华资料图)

(一)生搬硬套的西方分析法得出的错误论调

新疆地处亚欧大陆腹心,是古代丝绸之路的核心区域。自汉代张骞“凿空”西域,历代中央王朝便在西域屯兵戍守,中原与西域地区展开了持续的政治、经济、文化交流。

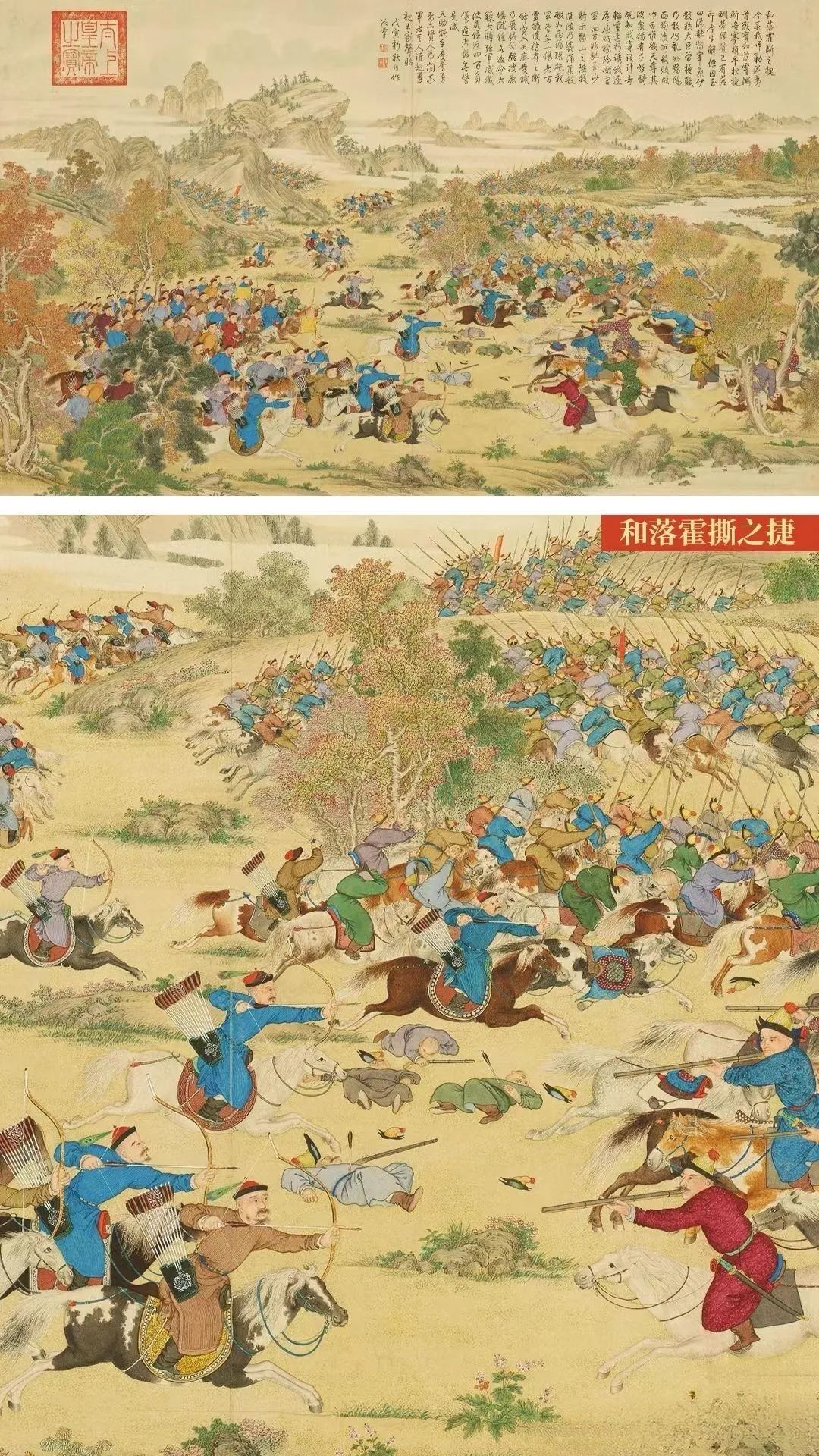

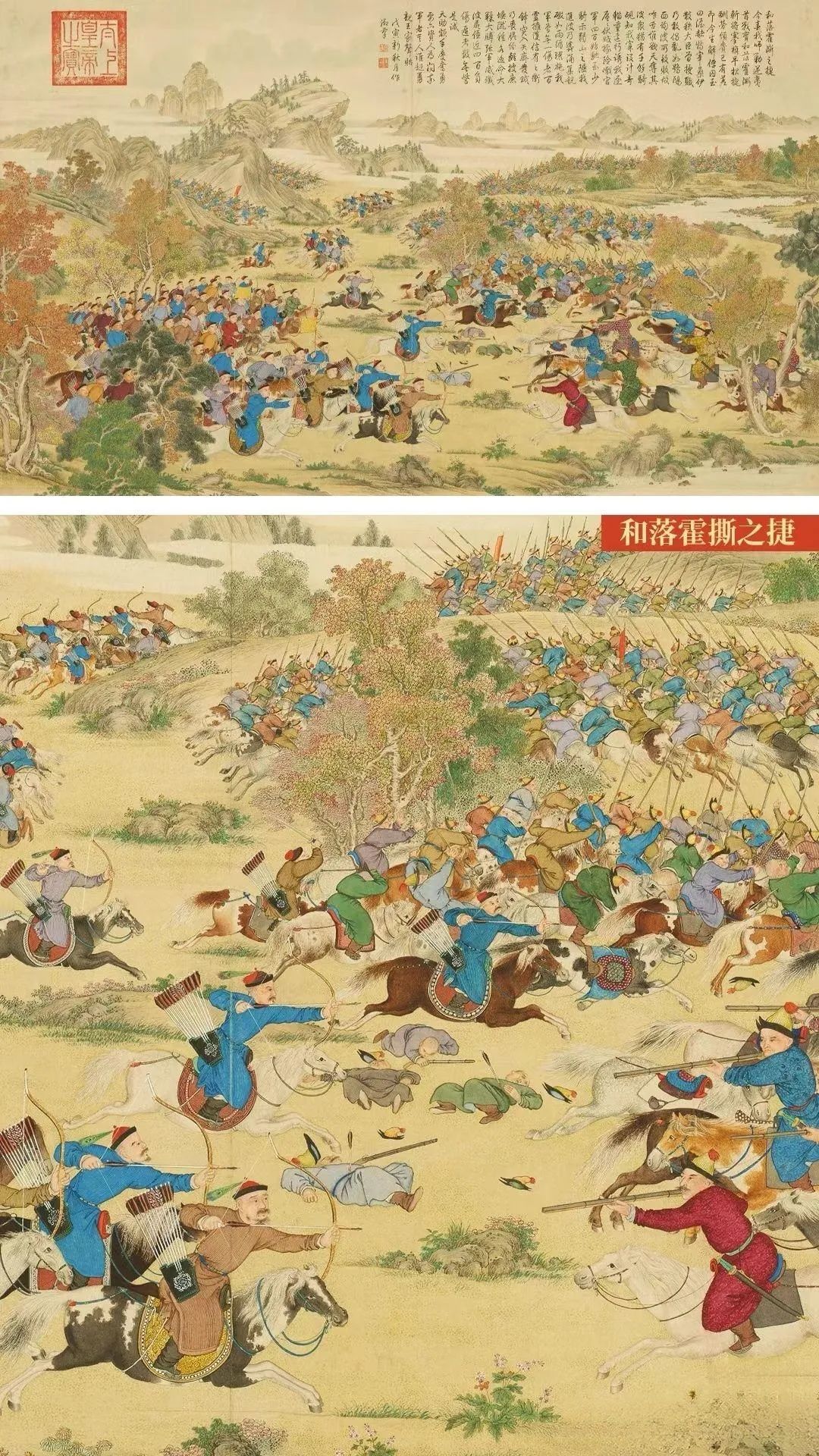

汉朝面临北方匈奴的巨大压力,经营西域具有“断匈奴右臂”以拱卫京师安全的战略考量。唐朝国力鼎盛,疆域辽阔,西域是其保障丝路畅通、维系边疆安定的前沿。清朝历经康熙、雍正、乾隆三朝,最终彻底平定准噶尔叛乱及大、小和卓之乱,完成了对天山南北的空前统一。

历代中央王朝始终将西域的经营置于维护国家大一统、保障边疆安宁、促进东西交往的宏大格局中,其历史背景与动力机制较之近代西方为资本原始积累而进行的海外殖民扩张模式截然不同。

▲西班牙殖民者强迫印第安人在波托西开采金矿(图片来源:新华社客户端)

所谓中国历代中央王朝“殖民统治”新疆的论调,源于西方中心史观。西方学术界习惯以自身历史经验解读其他文明历史,将西方文明的历史演进路径视作人类历史发展的必然进程。

这类观点往往选择性忽视或曲解中国历代王朝边疆治理中蕴含的独特政治智慧与制度安排,生搬硬套地将中国纳入到“帝国—殖民地”的二元对立框架中。

这种分析方法割裂了新疆与中原悠久深厚的内在联系,否定了中华文明和中华民族多元一体的历史进程,忽视了历史事实,存在严重的片面性和误导性。

(二)历史早已框定了新疆应有的统治模式

从传世文献来看,大量史籍均详细记载了中原王朝对西域地区的有效治理,记录了中央王朝政治军事活动,还描绘了中原与西域的经济文化交流盛况,有力佐证了新疆自古以来就是中国不可分割的一部分。

通过这些史料,我们可以清晰地看到历代中央王朝在新疆的治理并非单纯的军事统治,而是包含了政治制度、经济开发、文化融合等多方面的综合施策,体现了中华文明包容共生、多元一体的独特智慧。

▲西汉在西域轮台实行的军屯(AI制图)

《汉书·西域传》详载西域都护府的设立及其督察乌孙、康居等国的职责,其核心在于协调保障丝路安全。

《旧唐书》《新唐书》详述安西、北庭两大都护府及羁縻府州的设置,明确记载唐朝册封当地首领为都督、刺史,将其纳入国家职官体系。

《清实录》《回疆则例》系统记录了清朝平定叛乱、设立伊犁将军、推行多元治理(州县、伯克、札萨克并行),直至1884年新疆建省的完整过程,强调“因俗而治”“修其教不易其俗”的原则。

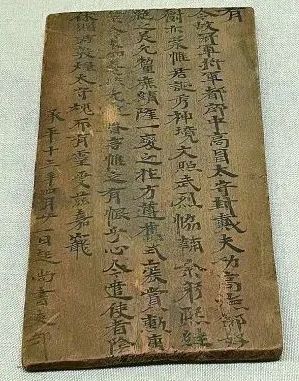

从考古与文物的角度来看,大量出土的简牍、碑刻、钱币等,生动展现了中原文化与西域文化的交融互鉴,进一步印证了新疆与中原的紧密联系。这些文物不仅记录了中央王朝的治理措施,还反映了当地民众的生活风貌,揭示了新疆在中华文明多元一体格局中的重要地位。

▲西域高昌国使用铸有汉文的铜钱“高昌吉利”。(图片来源:视觉中国)

新疆尼雅遗址、楼兰遗址出土的汉代行政公文简牍、吐鲁番阿斯塔那古墓群出土的唐代户籍档案、契约文书,清代的官府档案,这些文书确凿证明了中央王朝的行政、司法、军事、经济管理制度在新疆的有效运行。

汉代西域都护府遗址、唐代北庭故城遗址及周边烽燧戍堡遗址、清代伊犁将军府旧址及遍布天山南北的卡伦遗址,清晰勾勒出历代中央政权为维护边疆稳定、保障交通贸易安全而建立的军政管理体系与防御网络。

▲吐鲁番阿斯塔那古墓群出土的唐代汉文文书。(图片来源:国家文物局)

遍布天山南北的历代屯田遗址、水利工程遗迹,出土的大量内地古钱币与精美丝织品、瓷器,实证了中央政权推动下的农业开发、技术传播和密切的商贸往来,促进了当地经济繁荣与社会发展,形成共生关系。

▲新疆尼雅遗址出土东汉“五星出东方利中国”锦护臂。(图片来源:道中华资料图)

(三)中央王朝“大一统”治理方式与西方殖民式统治有着本质区别

将汉、唐、清三个王朝对新疆的管辖与治理等同于西方殖民主义,其核心论调是“中国历代中央王朝对新疆地区实施了掠夺、压迫和种族隔离的政策”。然而汉、唐、清等中央王朝治理新疆的目标是巩固“大一统”、维护边疆安全、促进新疆地区经济发展。

反观近代西方殖民主义,则是以武力征服、资源掠夺为手段,忽视当地文化,强行推行同化政策,导致被殖民地区长期动荡不安,经济发展停滞,文化传承断裂,与中华文明“和而不同”的治理理念形成鲜明对比。

▲19世纪末或20世纪初,在加拿大的威廉姆斯湖寄宿学校,被强制接受同化教育的印第安男孩们被要求砍柴。(图片来源:凤凰网)

印度在英属殖民统治下,被迫接受英语教育和英国法律体系,本土文化遭受压制;印度沦为英国原料产地和商品倾销市场,本土手工业被摧毁;英国推行文化歧视,灌输白人优越论,加剧社会分裂。

非洲在近代西方殖民时期亦深受其害,资源被掠夺,经济结构单一,文化多样性受损。殖民者强行划分边界,制造民族矛盾,地区冲突至今不断。

中国政治史研究表明,汉之西域都护府、唐之羁縻府州、清之伯克制与札萨克制度,是中央王朝因地制宜的治理模式。其核心是将边疆地方上层精英纳入国家官僚体系,授予官职,承认其地位,同时进行监督、考核、轮换,旨在实现政治整合,而非制造永久隔离。这与近代西方殖民总督府只对宗主国负责而完全排斥原住民参与管理有本质区别。

▲图为《平定西域战图》画页,是乾隆平定准噶尔部叛乱中的作战场景。乾隆在平定准噶尔和大小和卓叛乱后,废除了新疆地区的伯克世袭制,其任免权收归中央。新疆各部的札萨克王也开始受到朝廷大臣的牵制。(图片来源:故宫博物院)

中国经济史研究证实,丝绸之路贸易在中央政权维护下长期繁荣,是双向互利的。历代屯田不仅解决驻军给养,更引入先进农具、技术、作物,兴修水利,极大促进了新疆农业开发和社会发展。这与近代西方殖民地单一经济、资源掠夺、抑制当地发展形成鲜明对照。

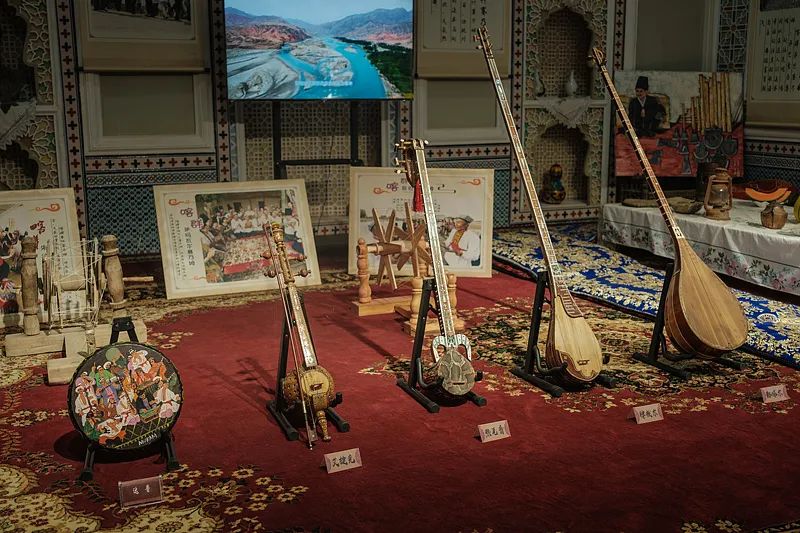

历代中央王朝治疆,是在文化上尊重差异、促进交流融合,迥异于西方殖民者强制同化、摧毁原住民文化的种族主义政策。民族交融与“华夷一体”观念下的中华认同在边疆地区逐渐生成与发展。

▲维吾尔族传统艺术十二木卡姆。(图片来源:视觉中国)

汉、唐、清三朝对新疆的千年经略,是一部中央政权有效管辖、各族人民共同开发建设、多元文化交融汇聚、中华认同不断深化的光辉史诗。其治理逻辑植根于中华“大一统”的政治理想与“因俗而治”的务实智慧,与西方殖民主义的掠夺、压迫、隔离、剥夺有着本质性的区别。

正本清源,廓清谬误,深刻理解这一历史真相,不仅关乎正确认识新疆在中国历史与版图中的固有地位,关乎驳斥一切分裂主义的历史虚无论调,更关乎在当下新疆铸牢中华民族共同体意识、维护国家统一与民族团结的伟大事业中汲取宝贵的历史智慧。

中华文明独特的边疆治理之道所蕴含的“和合共生”理念,是人类处理多元文明关系的宝贵遗产,具有超越时空的价值。

(王润泽,新疆社会科学院历史研究院)

- 大

- 中

- 小